当記事は、公開されている情報をもとに執筆時点で確認できた内容を整理・考察したまとめ記事です。

※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

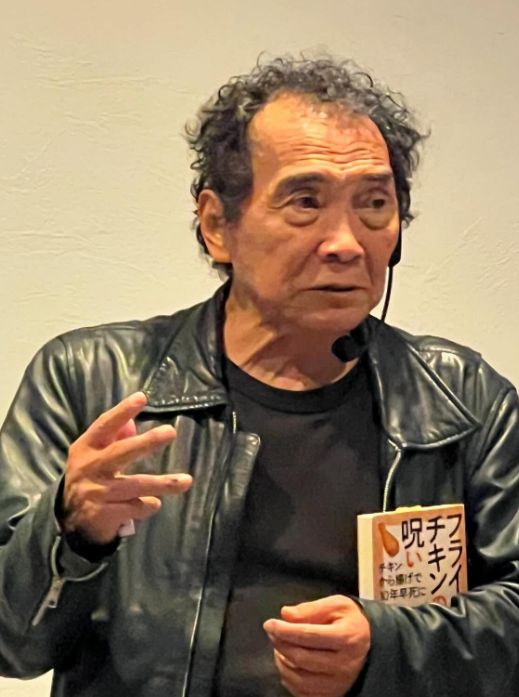

船瀬俊介について詳しく知りたいと検索している方に向けて、彼の思想や活動の全体像をわかりやすくまとめた記事です。

本記事では、船瀬俊介の家族構成や妻との関係、講演会や著書の内容、評判やSNSでの発信状況、ベジタリアン食や断食法などの健康哲学に至るまで、多岐にわたる情報を丁寧に紹介しています。

船瀬俊介本や買ってはいけないといった代表作に興味のある方、陰謀論やトンデモ本としての評価が気になる方、または自然治癒力や1日1食健康法に関心のある方にとっても、信念と実践が交差する彼の人物像を知る手がかりとなる内容になっています。

講演内容や評判、食生活や思想の背景に触れることで、船瀬俊介という人物の考え方がどこから来て、どこへ向かおうとしているのかを立体的に理解することができます。

彼の発信がなぜ一部で熱狂的に支持され、また強い批判も浴びるのか、その理由を深く知る一助となれば幸いです。

船瀬俊介とは何者か?プロフィールと活動の全貌

-

何者?ジャーナリストとしての原点と経歴

-

現在:評論活動と最新の出版状況

-

家族構成とは?妻や息子との関係

-

妻はどんな人物?家庭に関するエピソード

-

Twitterアカウントは存在する?SNSでの発信状況

-

評判は?陰謀論・トンデモ本としての評価とは

何者?ジャーナリストとしての原点と経歴

船瀬俊介は、消費者問題や環境問題を専門とするジャーナリスト・評論家です。彼の出発点は学生時代の生協活動にあり、そこから現在に至るまで一貫して社会の裏側や構造的な問題に切り込む姿勢を貫いています。

彼がこの道に進んだきっかけは、早稲田大学在学中に取り組んだ消費者運動でした。当時、学生生協の組織部員として消費者問題に関わり、さらに学生常務理事として経営にも参加するという、学生としては異例とも言える活躍を見せました。この経験を通じて、彼は「消費のあり方」や「企業の姿勢」に深い関心を抱くようになり、社会的視点からモノを批判的に見るジャーナリストとしての視座を得たと考えられます。

大学卒業後は「日本消費者連盟」の編集者を経て、1986年に独立。その後はフリーランスとして書籍・雑誌・講演などで活躍を続けています。彼の代表作である『買ってはいけない』(週刊金曜日連載の書籍化)は、1996年に始まった連載から社会現象となり、消費者意識に大きな影響を与えました。大企業の商品を実名で批判する姿勢は賛否を呼びましたが、同時に「疑問を持つ消費者の目」を世に問いかけた意味でも重要な存在となっています。

また、環境問題や医療、建築、エネルギー問題など多岐にわたる分野においても活動を展開しており、その論調は時に過激で、陰謀論的な内容を含むこともあります。しかし、彼のスタンスは一貫して「主流メディアが伝えない真実を暴く」というものです。この独特の立場こそが、彼を「ただの評論家」ではなく、「異端のジャーナリスト」として際立たせている要因です。

現在:評論活動と最新の出版状況

現在の船瀬俊介は、評論家・著述家として精力的に活動を続けており、その関心領域はますます広がっています。近年では「波動医学」や「コ〇ナと〇ク〇ン」など、主流派の意見とは異なる視点から医療や健康の在り方を問い続けています。

その理由は、彼が一貫して「既存の医療・政治・経済システムに対する疑念」を持ち続けているからです。特にコ〇ナ禍以降は、m〇NA〇ク〇ンに対する強い警戒感を表明しており、著書『コ〇ナ〇ク〇ンの恐ろしさ』では「〇ク〇ンは〇〇的なもの」「〇〇後、〇〇が遺伝子組み換え生物になる」といった、刺激的な主張を展開しています。こうした内容は、一部で「陰謀論」と評されることもありますが、一定の読者層に強く支持され続けています。

2023年から2025年にかけても、その執筆ペースは衰えていません。たとえば『奇跡の威力「伝統食材」』『日本民族抹〇計画』『トランプ暗〇指令』など、時事性と問題提起を兼ね備えたタイトルが並び、いずれも話題を呼びました。また、2024年には『〇〇検診は受けてはいけない!』という過去作の新装版も刊行され、健康分野における彼の視点が今も一定の読者に支持されていることを示しています。

家族構成とは?妻や息子との関係

船瀬俊介の家族構成については詳細な情報があまり表には出てきていませんが、いくつかの資料や発言から、彼には妻と息子がいるとされる情報があります。家族との関係については一般的な芸能人や著名人とは異なり、公的な場で多くを語ることはないものの、彼自身の生き方や思想において、家族の存在が大きな影響を与えていることは見逃せません。

その背景には、彼が掲げる「自然派」「代替医療」「脱現代文明」といった価値観が強く関係しています。船瀬俊介は、従来の医療や食品に対して強い警戒感を示しており、自らの生活スタイルにもその思想を反映させています。そうした生活方針のもとで家族がどう関わっているのかは明言されていないものの、日々の暮らしの中で家族も少なからずその考え方に影響を受けていると考えられます。

例えば、彼は入浴時に体を洗わないという独自の健康法を実践していることで知られています。また、長年にわたりベジタリアンとしての生活を続けており、これも「自然治癒力を大切にする」という理念に基づいたものです。このような独自の生活スタイルを貫く中で、妻や息子も何らかの形でそのライフスタイルを共有している可能性は高いです。

また、彼の著作や講演活動では、家族について詳細に語ることは少ないものの、「家族の健康」や「家庭のあり方」といったテーマに触れる場面が見られることからも、家族に対する強い思いを持っていることがうかがえます。公私を完全に切り分けているため、あえて家族について多くを語らないスタンスを取っているとも考えられます。

妻はどんな人物?家庭に関するエピソード

船瀬俊介の妻についての具体的な情報は公の場でほとんど語られていませんが、彼の思想やライフスタイルから推測すると、共に自然志向の生活を歩んでいる存在であることがうかがえます。メディア出演や講演で妻の話題に触れることは非常に少なく、プライバシーを重視していることが見て取れますが、時折、家庭に関する価値観が言及されることがあります。

その理由として、船瀬俊介が非常に強い信念を持ち、日々の生活においても「自然と共にある暮らし」を徹底している点が挙げられます。こうしたライフスタイルを維持するには、家族、特に妻の理解と協力が不可欠であり、そこには深い信頼関係が築かれていることが想像されます。

具体的なエピソードとして知られているのは、彼自身が「体は洗わない」「頭を洗うのは年に数回」などの独特な入浴法を実践していることです。この考えは、「垢は体を守る天然のバリアである」とする自然哲学に基づいています。こうした生活スタイルを家庭内で維持するには、配偶者の理解なしには成立しません。したがって、妻もまたこの価値観に共感している、あるいは少なくとも尊重している人物であると考えるのが自然です。

また、彼は「60歳を過ぎても精神年齢は10代、肉体年齢は20代」と語っており、その健康的な生活の背景には、家庭内での安定した関係性があると見る向きもあります。家庭が心身のバランスを保つ支えになっている可能性は十分にあります。

さらに、これまで数多くの著書を世に出してきた船瀬俊介ですが、その執筆活動を支える存在として、妻の存在が大きな役割を果たしてきたのではないかという見方もあります。陰ながら彼の活動を支え、表には出ないものの重要な存在として機能していると考えることができます。家庭という私的な空間が、彼の思想を支える基盤であることは間違いありません。

Twitter(X)アカウントは存在する?SNSでの発信状況

評判は?陰謀論・トンデモ本としての評価とは

船瀬俊介の評判は、極めて賛否が分かれるものです。支持者からは「真実を語る勇気あるジャーナリスト」と称賛される一方で、批判的な立場からは「陰謀論者」「トンデモ本の代表格」として扱われることもあります。この二極化こそが、船瀬俊介という人物の評価を語る上で欠かせない特徴です。

その理由は、彼の発信内容が社会の主流や既存の科学常識に真っ向から挑戦するものだからです。たとえば彼は、医療・製薬業界・食品業界・エネルギー政策などの背後に「〇大な〇権構造がある」と指摘し続けており、マスメディアや政府に対しても強い批判を展開しています。こうした姿勢が「真実を暴く」として一部の読者に熱狂的な支持を得る一方で、「科学的根拠に欠ける」「〇〇を煽るだけ」として批判の的にもなっています。

具体的には、代表作『買ってはいけない』が1999年に大ヒットした際、その中で取り上げられた食品や商品が実名で批判されたことが波紋を呼びました。消費者運動の観点からは評価されましたが、科学的な検証不足や一面的な情報発信だという指摘もありました。また、医療関連の著書では「〇〇検診は受けてはいけない」「〇〇〇は〇〇」といった、現代医学に真っ向から反する主張を展開しています。これらの論調が「〇〇本」として批判される一方で、「命を守る真実を語っている」と強く信じる層も存在します。

近年では、コ〇ナ禍をきっかけに再び注目を集めています。彼の著書や講演で語られた「〇〇の〇〇性」や「〇〇削減計画」といったテーマは、インターネット上で大きな議論を呼びました。特に、社会の不安や不信感が高まる時期に、彼のように権威に対して疑問を呈する言論は一定の支持を得やすい傾向があります。

一方で、専門家や医療関係者からは「科学的根拠が乏しい」として厳しく批判されており、マスメディアで取り上げられることは少なくなっています。しかし、読者の間では「大手メディアが報じないからこそ信頼できる」という逆説的な評価も根強く残っており、講演会や独立系出版を通じて彼の言葉は今も広がり続けています。

つまり、船瀬俊介の評判は単なる「賛否両論」にとどまらず、現代社会における情報の受け取り方や、何を信じるかという価値観の分断を象徴する存在ともいえるのです。

船瀬俊介は何者?著作とライフスタイルから見る思想

-

本一覧と代表作『買ってはいけない』の影響

-

本はなぜベストセラーになるのか?

-

食事法とは?ベジタリアンと自然食へのこだわり

-

ファスティング(断食)生活と1日1食健康法

-

講演会内容とは?環境・医療・社会問題を語る

本一覧と代表作『買ってはいけない』の影響

船瀬俊介の著書は、環境問題、医療、食品、建築、エネルギー、さらには社会構造の裏側にまで切り込む幅広いテーマを扱っています。結論から言うと、彼の本は消費者の視点から現代社会の「常識」を疑う内容が多く、その象徴的な存在が代表作『買ってはいけない』です。この一冊が彼の名を世に広め、社会的なインパクトを生んだといえます。

その理由は、読者の身近な生活に潜む「見えない危険」を具体的に指摘した点にあります。1990年代後半、日本ではまだ企業の製品批判や食品安全への問題提起が一般的ではありませんでした。そんな中で、『買ってはいけない』は市販されているシャンプーや洗剤、食品などの成分を一つひとつ取り上げ、「消費者の健康を脅かす商品」として〇名を挙げて警鐘を鳴らしました。この姿勢は賛否両論を呼びつつも、消費者意識を大きく変える契機となりました。

具体的には、1999年に週刊金曜日の連載としてスタートした『買ってはいけない』は、単行本化されると同時にミリオンセラーとなり、社会現象的なブームを巻き起こしました。出版後はテレビや雑誌でも議論が起こり、企業の広告姿勢や商品安全性が見直されるきっかけにもなりました。以後、彼は『〇民地支配』『〇療が〇をつくる』『〇ン検診は受けてはいけない!』など、消費と健康の関係を鋭く批判する著作を次々と発表しています。

また、彼の執筆スタイルは「警鐘と提案」をセットにしていることが特徴です。危険性を指摘するだけでなく、自然食・断食・環境建築などの代替的な選択肢を提示する構成になっており、読者が実生活に取り入れやすい実践的内容が多く含まれています。こうした構成が読者の信頼を得る要因の一つとなり、船瀬俊介の本が単なる批判書ではなく「生き方の指南書」として読まれるようになったのです。

このように、『買ってはいけない』は船瀬俊介という人物の思想を象徴するだけでなく、消費社会そのものに疑問を投げかけた一冊として日本の出版史に大きな足跡を残しました。

本はなぜベストセラーになるのか?

船瀬俊介の著書がベストセラーとなる理由は、時代の空気を的確に捉え、読者の「不安」と「共感」の両方を刺激する内容だからです。彼の本は単なる情報提供ではなく、社会に対する強い問題提起と哲学的なメッセージ性を兼ね備えています。読者はそこに、現代社会の歪みを見抜く“目覚め”のような感覚を得るのです。

理由としては、彼の著作が「一般的な常識を疑う勇気」を与えるからです。たとえば、「〇ク〇ンは安全だ」「がん検診は早期発見のために必要だ」といった社会通念に対し、船瀬俊介は「それは本当に正しいのか?」と問いかけます。この“疑問の提示”が、既存の情報に不信を抱く人々の心に響きます。また、環境問題や食品添加物、医療制度といったテーマは誰にとっても身近で、生活に直結しているため、読者の関心を強く引きつけるのです。

具体的な例として、『医療不要時代』『〇〇ナ〇ク〇ンの恐ろしさ』『地球と共に生きる』など、健康や社会問題を扱う著書は次々と増刷され、講演会や口コミを通じて広まりました。特にコ〇ナ禍以降は、政府やメディアへの不信感が高まる中で、彼の主張が再び脚光を浴びました。彼の発言がSNSや独立系メディアで拡散され、「既存の医療に頼らない生き方」や「自然回帰」を提唱する思想が共感を呼んでいます。

また、文章の構成にも特徴があります。難しい専門用語を避け、日常の具体例を交えながらわかりやすく説明するため、読者層は幅広く、主婦や高齢者層にも支持されています。さらに、「怒り」や「警告」といった感情的なトーンを含む語り口が、読者の心を動かす効果を生んでいます。船瀬俊介の著書は、単なる情報本ではなく、「読んだ人が行動を変える本」として受け入れられているのです。

こうした理由から、船瀬俊介の本は単なるトレンドではなく、時代を超えて読み継がれる社会的メッセージを持った作品群といえます。彼の本がベストセラーとなる背景には、読者の“生き方そのものを見直す契機”を与える強い力があるのです。

食事法とは?ベジタリアンと自然食へのこだわり

船瀬俊介の食事法の中心には、「ベジタリアン志向」と「自然食の徹底」があります。結論から言えば、彼の食生活は単なる健康維持を超えて、「生命を尊ぶ生き方」としての実践であるといえます。

その理由は、彼が長年にわたり現代の食品添加物や農薬、加工食品が人間の健康に及ぼす害について警鐘を鳴らし続けてきた背景にあります。彼は、食べ物の選択が身体だけでなく精神、さらには社会構造そのものに影響を与えると考えています。つまり「食べることは生き方そのもの」という思想に基づいているのです。

具体的には、船瀬俊介は動物性食品を極力避け、無農薬・無添加の野菜や穀物を中心とした食生活を貫いています。彼の著書や講演では、一般的なスーパーで手に入る食材の多くに危険な添加物が含まれており、それが病気の原因となると警告しています。特に、加工食品、精製された白砂糖、人工調味料、農薬残留のある野菜などに対する批判は一貫しています。

また、彼は食材の“命”に対する敬意も重視しており、「命あるものを丸ごといただく」という食の哲学を持っています。白米より玄米、精製された小麦より全粒粉を好むのもその理由です。さらに、彼は料理法にもこだわり、できるだけ加熱せず、生に近い状態で素材の酵素や栄養素を摂取する「ローフード」的な思想も取り入れています。

このように、船瀬俊介の食事法は単なる菜食主義にとどまらず、「自然と共に生きる」という理念を反映した、深い哲学と実践が組み込まれたものです。その姿勢は、食を通じて自己を浄化し、社会を変えるという信念に根ざしています。

ファスティング(断食)生活と1日1食健康法

船瀬俊介の健康法の中でも特に注目されているのが「ファスティング(断食)」と「1日1食生活」です。結論として、彼はこれらを単なる健康維持の手段ではなく、身体と精神を本来の自然な状態に戻す“生き方”と位置づけています。

この方法をとる理由は、現代人の食生活が「過食」「誤食」によって体内環境を乱し、病気の原因となっているという彼の一貫した主張にあります。彼によれば、1日3食が当たり前とされる社会通念こそが「医療依存体質」を生んでいる大きな要因であり、食べない時間をつくることで人間本来の自己治癒力が蘇ると考えています。

具体的に、彼は朝食と昼食を抜き、夕食1回のみの「1日1食生活」を実践しています。その間、日中は水や酵素飲料を摂る程度にとどめ、内臓を休ませることで体調を整えています。また、週に一度や月に数日、完全に固形物を断つファスティングも取り入れており、これが代謝のリセットや体内毒素の排出に効果があると語っています。

さらに、彼の断食法は精神面への影響も重視されています。空腹によって感覚が鋭敏になり、思考がクリアになるといった報告を本人自らが行っており、それによって著作や講演の集中力も高まるという実感を得ているようです。こうした自己観察に基づいた実践は、多くの支持者にも共有されており、「断食こそが現代社会における最強の健康法」として広まりを見せています。

このように、船瀬俊介のファスティングおよび1日1食生活は、単なるダイエットや健康管理を超えた、思想的・霊性的な健康法であり、「自然に還る生き方」の一環として日常に根づいているのです。

講演会内容とは?環境・医療・社会問題を語る

船瀬俊介の講演会は、単なる知識の共有の場ではなく、「現代社会の在り方を根本から見直すための啓発の場」として位置づけられています。結論から言えば、彼の講演テーマは常に「人間と自然の調和」「命を守る生き方」という一貫した思想を軸にしています。

その理由は、彼のジャーナリストとしての歩みが、消費者問題・環境破壊・医療利権といった社会の根幹を問う活動から始まっているからです。講演の目的は、聴衆に「いま自分が信じている常識を疑い、真実を見極める視点を持ってもらうこと」にあります。特に近年は、現代医療への依存、食品添加物、電磁波、エネルギー政策などをテーマに、私たちの生活に潜むリスクを分かりやすく説明しています。

具体的には、全国各地の公民館や文化センターなどで開催される講演では、「〇〇検診は受けてはいけない」「医療が病をつくる」「〇〇が人体を蝕む」など、刺激的なタイトルが並びます。例えば、ある講演では「〇ク〇ンと利権構造」をテーマに、製薬会社や政府の裏に潜む経済的関係を指摘し、聴衆に自主的な判断を促しました。また、別の講演では「地球と共に生きる暮らし方」として、自然農法や断食、環境建築などの実践的な提案を行っています。

彼の講演スタイルは、ジャーナリスト特有の調査資料に基づいた説明と、感情を込めた語りが交錯する独特のものです。聴衆を惹きつける話術と、実体験を交えた具体的なエピソードによって、理論だけでなく実践の重要性を伝えています。また、講演後にはサイン会や質疑応答の時間も設けられ、直接的な対話を通じて共感を広げる場ともなっています。

このように、船瀬俊介の講演会は「知る」「考える」「変える」という3段階の意識変革を促す構成になっており、単なる批判ではなく、聴衆に「より自然で健康的な生き方」を選ばせるための導きを目的としています。

船瀬俊介は何者?思想と活動を俯瞰する15の視点

- 消費者問題を原点に社会構造の裏側を批判してきたジャーナリスト

- 学生時代から生協運動に関わり社会的視点を培った

- 『買ってはいけない』で実名批判を行い消費者意識に大きな影響を与えた

- 医療、環境、エネルギーなど幅広いテーマで評論活動を続けている

- 主流メディアが報じない「真実の追求」を活動の軸に据えている

- コ〇ナや〇ク〇ンに対して強い警戒感を持ち独自の主張を展開している

- SNS上では「船瀬塾」名義のXアカウントなどを通じて情報が拡散されている

- 著書は過激な内容ながらも読者に「気づき」を促す構成になっている

- 自然派志向の生活を実践し、家庭生活にもその理念を反映させている

- 妻や家族に関する詳細な言及は少ないが、思想的な支えとして存在している

- ベジタリアン食と自然食にこだわり、加工食品や添加物を忌避している

- 1日1食と断食を取り入れた健康法を長年継続している

- 講演会では常識を疑い真実を見極める視点を聴衆に促している

- 過激な主張から陰謀論的とされる一方、熱心な支持層を持っている

- 批判と提案をセットで提示し「生き方の選択」を提唱している

エンタメ秘密基地

エンタメ秘密基地