※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

ミャクミャクの目の数の意味が気になって検索してたどり着いた方に向けて、本記事ではその謎めいたビジュアルの背景や象徴性について徹底的に掘り下げて解説します。

単なるマスコットでは語りきれないミャクミャクの目の数の意味や、それに込められたデザイン上の意図や象徴、さらには都市伝説的な陰謀論まで幅広い視点から考察しています。

ミャクミャク目の大きさや目の位置の意味は何なのか、しっぽに隠された第6の目の存在は偶然なのか、それとも意図的なのかについても触れています。

また、なぜ多くの人がその目だけに注目し怖いと感じるのか、デザインの意図と見る者の心理の交差点にも迫ります。

ミャクミャクなぜ目が多いのかという疑問や、作者逃亡説、斜視や視線の違和感、そして海外の反応とのギャップなど、SNSやネット上で話題になっている要素も数多く取り上げています。

さらにはミャクミャク名前の由来と細胞や未来の象徴性、イルミナティ説とのつながりまで含めて、ミャクミャクという存在がどのようにして多面的な意味を持つようになったのかを紐解いていきます。

これまで気づかなかった視点からミャクミャク目の数意味に触れたい方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

新たな発見がきっとあるはずです。

ミャクミャクの目の数の意味とは?ビジュアルに秘められた深層を解説

-

ミャクミャクの目の数の意味と公式デザインの関係

-

ミャクミャクの目の位置とその意味する方向性とは

-

ミャクミャクの目の大きさは何を表しているのか?

-

ミャクミャクの目のしっぽに隠された“第6の目”の意味

-

ミャクミャクの目だけが強調される理由とその印象

-

ミャクミャクが怖いと言われる理由は多眼デザインにあった

-

ミャクミャクはなぜ目が多い?目の数の“変動説”とは

目の数の意味と公式デザインの関係

出典元:大阪・関西万博

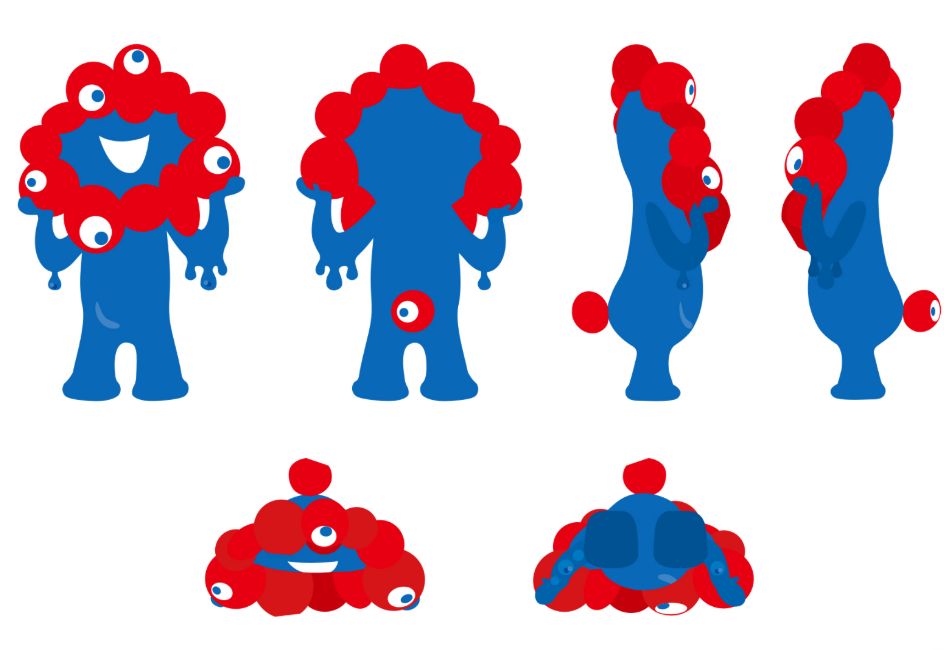

ミャクミャクの目の数には、公式に「明確な数の意味」が語られているわけではありませんが、デザイン上の背景と合わせて読み解くことで、その意図を深く理解することができます。

なぜなら、ミャクミャクの目は単なる装飾ではなく、大阪・関西万博のロゴマークと密接に関係しており、万博全体のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」ともリンクしているからです。

具体的には、ミャクミャクの目の数は6つとされており、顔の赤い部分に5つ、背中(尻尾)に1つ配置されています。この目の構成は、万博のロゴマークに描かれた「5つの目」を立体化し、人型のキャラクターに落とし込んだ結果生まれたとされています。ロゴに込められた「細胞の象徴」や「個性の集合」というテーマが、ミャクミャクの目を通して視覚的に表現されているのです。

さらに、6つ目の背中の目は普段のイラストでは見落とされがちですが、「見えないものにも意味がある」というメッセージを内包しているとも解釈されています。この構成によって、ミャクミャクは多様性や多視点、柔軟性の象徴としてデザインされているのです。

目の位置とその意味する方向性とは

出典元:大阪・関西万博

目の大きさは何を表しているのか?

ミャクミャクの目の大きさには、生命感やキャラクター性を際立たせるための意味が込められています。

その理由は、目のサイズを均一にせず、少しずつ差をつけることで「生きている存在」としてのリアルさや、見る者に与える印象の多様性を表現しているからです。

たとえば、ミャクミャクの顔にある5つの目は、単に並んでいるだけではなく、あえて微妙に大きさや配置を変えています。これはデザインを担当した山下浩平氏が、「生命感をもたせたい」と語っていた背景とも一致しており、完全な左右対称にしないことで、より親しみやすく、どこか愛嬌のある雰囲気が生まれています。

また、大小の差異があることで、視線の動きを感じさせたり、視点の違いを表現する意図もあるとされています。すべての目が同じ大きさだと無機質になりがちですが、意図的に「揃えない」ことで、ミャクミャクは静止したキャラクターではなく、動きと意思を持った存在として感じられるのです。

このように、目の大きさはデザイン上の工夫であると同時に、ミャクミャクというキャラクターに命を吹き込む重要な要素となっているのです。

目のしっぽに隠された“第6の目”の意味

出典元:X

目だけが強調される理由とその印象

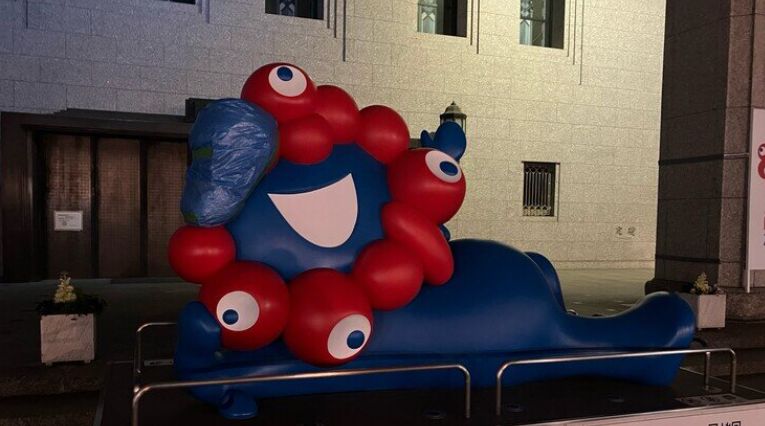

ミャクミャクのビジュアルでまず目を引くのは、その「目」だけが強調されたように見える点です。このデザインには、キャラクターとしての印象を強く残すための狙いがあります。

その理由は、目というパーツが人の感情や関心を集めやすく、「見る」「見られる」といった心理的インパクトを与える要素だからです。特に、目の数が通常より多いことで、自然と注視されやすくなり、見る人に強い印象を残すことができます。

たとえば、ミャクミャクの顔には5つの目、背中には1つの目があり、全部で6つの目が存在しています。体の他のパーツと比べて、色や輪郭、光沢などがはっきりと描かれており、イラストでも立体物でも「まず目に入るのは目」と感じる人が多いのです。また、デザイナーの山下浩平氏は、あえて目の輪郭を少し離して描くことで「生き物らしさ」を出し、命の象徴としての強調を意識したとされています。

さらに、目がキャラクターの中で最も多くの情報を伝える部位であるという点も重要です。目線の方向や大きさ、形状のわずかな違いだけで「感情」や「視点の多様性」といったテーマを表現できるため、強調する価値があるパーツなのです。

このように、ミャクミャクで目だけが強調されるのは、視覚的インパクトを高め、キャラクターとしての記憶に残る存在にするためのデザイン戦略なのです。

怖いと言われる理由は多眼デザインにあった

出典元:MBS 毎日放送

ミャクミャクが「怖い」と感じられる理由のひとつは、やはりその多眼デザインにあります。目が複数あるというビジュアルは、私たちの本能に訴えかける異質さを含んでいるためです。

なぜなら、人間は進化の過程で「通常と異なるもの=警戒すべきもの」として認識する傾向を持っており、目が多いという特徴はそのセンサーを強く刺激するからです。特に顔のパーツの中でも「目」は注視や監視といった意味合いを含むため、数が増えるほどに圧迫感や不安を覚えやすくなります。

実際、SNSやQ&Aサイトなどでも「見られている感じがして落ち着かない」「子どもが泣いた」という声が投稿されており、その不安感は一部で現実の反応として表れています。さらに、ネット上では「第六の目がしっぽにあるのが不吉」「6という数字自体が不気味」など、数字や形状への心理的抵抗も見られます。

また、デザイン上はシンプルなキャラクターでありながら、目だけが複数配置されていることで「妖怪」「監視者」といったイメージに結びつきやすく、そこから「悪魔的」「オカルト的」といった陰謀論の発展も見られるようになりました。

このように、ミャクミャクが怖いと言われる背景には、デザインの「多眼構造」が人間の感覚や文化的連想を刺激しやすい要素として働いているという事実があります。そのため、見る人によっては「愛らしさ」ではなく「恐怖」を感じてしまうのも無理はないといえるでしょう。

なぜ目が多い?目の数の“変動説”とは

出典元:note

ミャクミャクの目が多い理由は、単なる視覚的インパクトを狙ったものではなく、「個体の変化性」や「生命の多様性」を象徴するためであると考えられています。そして、ファンや一部の観察者の間では、「ミャクミャクの目の数は一定ではなく変化する」という“変動説”もささやかれています。

その理由は、ミャクミャクがそもそも「かたちが定まらない生命体」として設定されている点にあります。大阪・関西万博の公式キャラクターとして登場したミャクミャクは、「水の精」と「細胞」が融合した存在であり、固定されたフォルムを持たない柔軟な存在とされています。つまり、見るたびに姿が微妙に変わってもおかしくない、というキャラクター設計なのです。

たとえば、イラストによっては目が5つだったり6つだったりすることがあり、立体フィギュアとポスターで目の数が異なるように見えるケースも報告されています。また、背中(しっぽ)にある“第6の目”が描かれていない場合もあり、それが「描かれていない=存在していない」と解釈され、目の数が実質的に変動しているように映るわけです。

さらに、一部では「ミャクミャクは自分の意志で目を増やしたり減らしたりできる」といった説や、「未来を見通す能力に応じて目の数が増える」といった都市伝説的な解釈も登場しています。これらの話題はSNSやファンアートを通じて広まり、ミャクミャクの神秘性を高める一因となっています。

このように、目の多さは単なる奇抜な特徴ではなく、「変化する存在であること」を伝える象徴であり、見る人によって解釈が変わる自由な存在として、ミャクミャクの魅力をより深くしています。

ミャクミャクの目の数の意味は陰謀か芸術か?多角的に考察する

-

ミャクミャクの本当の意味とは?細胞と未来の象徴

-

ミャクミャクの名前の由来とデザインのコンセプト

-

ミャクミャクは斜視に見える?視線の向きと意図

-

ミャクミャクの作者が逃亡説の真相とSNSでの拡散

-

ミャクミャクの海外の反応|怖い?可愛い?二極化する意見

-

ミャクミャクのイルミナティや陰謀論説との関連性

-

ミャクミャクの目の意味は?陰謀論説の真偽を検証

本当の意味とは?細胞と未来の象徴

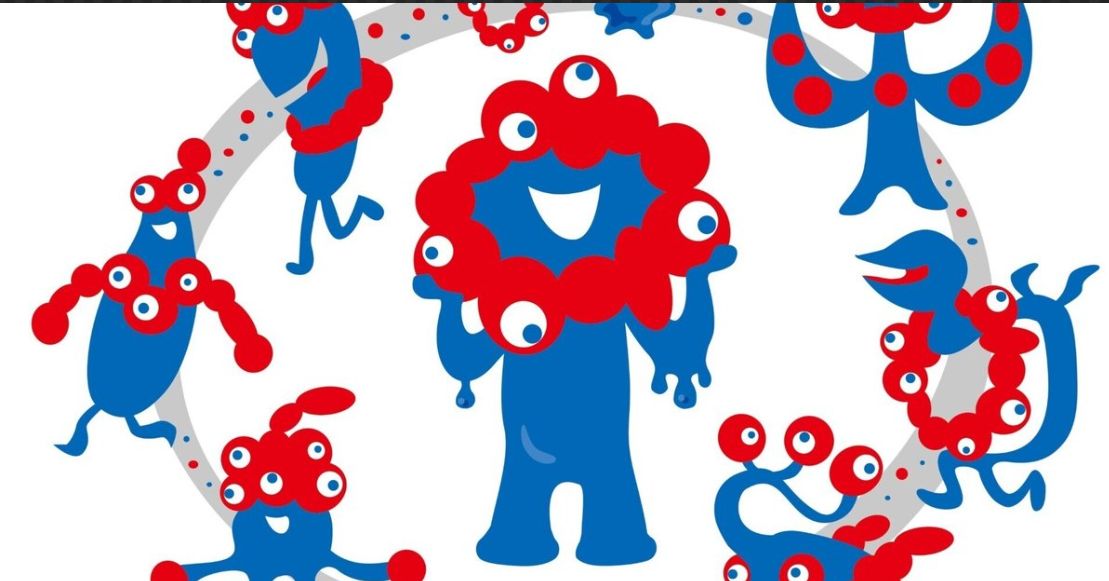

ミャクミャクというキャラクターは、「細胞と未来の象徴」という深い意味を込めてデザインされています。これは単なるマスコットではなく、万博の理念そのものを体現する存在です。

その理由は、ミャクミャクが「生命の源」である“水”と“細胞”をモチーフにしており、進化や再生、そして可能性の広がりを表現する役割を持っているからです。大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現する象徴として、見る者に未来志向のメッセージを投げかける存在として位置づけられています。

たとえば、ミャクミャクの赤い球体部分は「細胞」を、青い流動的なボディは「水」を象徴しています。これらは生き物の誕生や命の循環に不可欠な要素であり、人間のルーツに迫る重要なモチーフです。そして、そこに複数の「目」が加わることで、「さまざまな視点」「多様な価値観」を表す構造が完成しています。未来の社会は多様性と共生が鍵となることを、ビジュアルを通じて訴えているのです。

さらに、ミャクミャクには固定された形がなく、場面によって姿が少しずつ変わるという設定も特徴です。これにより、変化し続ける社会や技術、人間の生き方に柔軟に対応できる「未来的な生命体」としてのメッセージが込められているとされています。

このように、ミャクミャクの本当の意味は、デザインの奥にある「未来と生命の象徴性」にあり、単なるキャラクター以上のメッセージ性を秘めているのです。

名前の由来とデザインのコンセプト

ミャクミャクという名前は、日本語の「脈々(みゃくみゃく)」に由来しており、長い歴史や文化が絶えず続いてきた流れを象徴しています。また、その響きのユニークさや親しみやすさも意図的に設計されています。

なぜこの名前が選ばれたのかというと、未来へのつながりと過去から続く命の流れを同時に表現できる言葉であり、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」と深く結びついているからです。日本の歴史や科学、文化といった要素を受け継ぎながらも、次世代へとつながる“継承と進化”の意味を込めたネーミングになっています。

具体的に言うと、「ミャクミャク」は2022年に行われた愛称公募により決定され、応募総数3万3千件を超える中から選ばれました。その理由としては、漢字の意味を持ちつつも平仮名にすることで子どもにも覚えやすく、音の繰り返しによって親しみやすさや柔らかさが生まれるという点が評価されました。さらに、“ミャ”という少し変わった音の入り方が、キャラクターの非日常的な印象や未来感を引き立てています。

デザインのコンセプト面では、作者である山下浩平氏が「水」と「細胞」を組み合わせた生命体としてミャクミャクを描き、形状や色に科学的・生命的な要素を反映させています。特に、赤と青の配色には「動」と「静」や「肉体」と「流動性」といった対比の意味が込められており、それぞれが調和しながら存在する世界をイメージしています。

このように、名前の由来とデザインコンセプトは密接に結びついており、ミャクミャクというキャラクターを通じて「未来」「命」「つながり」という万博のメッセージを具体的に表現しているのです。

斜視に見える?視線の向きと意図

ミャクミャクの目が「斜視に見える」と話題になるのは、複数の目がそれぞれ異なる方向を向いていることが原因です。これは偶然ではなく、視線の分散により多方向の世界を同時に見ていることを象徴的に表現したものと考えられています。

その理由は、ミャクミャクのテーマが「多様性」や「未来志向」に根ざしており、あらゆる視点から物事を見るという意味合いが視線のデザインに込められているからです。つまり、意図的に視線の焦点をバラバラにすることで、単一の価値観に縛られず、複眼的に世界を捉える存在として表現されているのです。

具体的には、正面にある複数の目が左右に分かれて外側を見ていたり、中央の目だけがやや内向きだったりと、焦点が一致しない配置になっています。このため、見る角度によっては「視線が合わない」「どこを見ているのかわからない」と感じる人も多いようです。しかし、この曖昧さこそが「確定しない存在」であるミャクミャクの特徴であり、誰にとっても意味を見出せる自由さを持っているとも言えます。

また、SNSでは「ミャクミャクって斜視じゃない?」という声があがる一方で、「全方位を見守っているのでは?」というポジティブな解釈も見られます。このように、視線の設計が人によって様々な受け取り方をされること自体が、ミャクミャクというキャラクターの魅力のひとつとなっているのです。

作者が逃亡説の真相とSNSでの拡散

「ミャクミャクの作者が逃亡した」という噂は、SNSを中心に急速に広まった都市伝説のひとつです。しかしその実態は、拡大解釈と情報の断片化が引き起こした“誤認情報”の可能性が高いとされています。

この噂が広がった理由は、ミャクミャクの登場直後に生じた一部の過剰な反応や批判、特に「怖い」「気持ち悪い」といった否定的な声が一部で盛り上がったことで、作者が表舞台に出にくくなったことが背景にあります。すると、姿を見せないことに対して「逃げたのでは?」という憶測が先行し、それが「逃亡説」として一人歩きする形になったのです。

具体的には、ミャクミャクが初お披露目された2022年6月以降、メディアでデザイナーの山下浩平氏の露出が限定的であったことから、「公の場に出てこないのは、何かあったに違いない」とする声がSNSで噴出しました。さらに、「逃げた」「謝罪しない」などとする投稿が拡散されることで、実際には語られていない内容が“事実”のように流布されていきました。

しかし、山下氏は実際には逃亡したわけではなく、万博公式のインタビューにおいて自身のデザイン意図や背景を明確に語っており、姿を現していないわけではありません。また、彼の発信は作品やビジュアルを通して続けられており、沈黙を意図的に貫いたというより、キャラクターの受容を静かに見守る姿勢だったとも解釈できます。

このように、「逃亡説」は事実に基づいたものというよりは、SNSでの情報拡散によって作られた一種の物語です。情報の断片が独り歩きすると、実態とはかけ離れた印象が形成されてしまうことがあるという事例として、注意を促す出来事でもあります。

海外の反応|怖い?可愛い?二極化する意見

ミャクミャクに対する海外の反応は、「怖い」と「可愛い」が入り混じる二極化したものとなっています。これはキャラクターデザインのユニークさや、日本特有の文化表現が世界の人々に異なる印象を与えているためです。

その理由は、ミャクミャクの見た目が非常に特徴的で、赤くて丸い細胞のような球体と、青く流動的な体、さらに複数の目を持つデザインが、見る人の文化的背景や価値観によって大きく評価が分かれるからです。特に「多眼」や「非人間的な造形」は、西洋文化圏ではホラー的に受け取られやすい一方、アジア圏や日本文化に親しんだ層には「愛嬌のある不思議な生き物」として好意的に映ることがあります。

例えば、アメリカやイギリスなど一部のSNSユーザーの間では、「どこを見ているかわからなくて不気味」「クトゥルフ的な異世界感がある」といった反応がありました。一方で、台湾やタイなどアジア圏からは、「名前の響きがかわいい」「見れば見るほど癖になる」という声も多く見られます。

また、デザイン自体がグローバルな意図ではなく、万博という日本国内の文化と未来像を発信する目的で作られていることから、受け手の解釈がさらに多様になっている点も興味深いところです。このように、ミャクミャクの海外での評価は、国や文化によって大きく分かれ、世界中の人々に話題を提供するキャラクターとなっているのです。

イルミナティや陰謀論説との関連性

ミャクミャクとイルミナティを結びつける陰謀論説が、一部のネットユーザーの間で話題になっています。その主な根拠とされているのが、キャラクターを制作したデザイナーチーム「TEAM INARI」の名前が、アルファベットを並び替えることで「イルミナティ(ILUMINATI)」と読めるという点です。

この説が注目される理由は、まず名前の一致が偶然とは思えないとする声があるためです。特に「TEAM INARI」という名称は、神秘的な響きを持ち、そこに「目が6つある」「全方位を見ているようなデザイン」「尾に隠された“第6の目”」など、監視や象徴性を連想させる要素が重なることで、陰謀論を信じる人々の想像を大きく刺激しています。

たとえば、SNSや掲示板では「TEAM INARIをアナグラムで並び替えるとILUMINATIになるのは偶然なのか?」といった投稿が拡散されています。また、ミャクミャクの目が全方向を見ているように配置されていることや、頭部や胴体などに複数の目が分散して存在する点も、「万物を見通す象徴」や「プロビデンスの目(全能の目)」との関係性を指摘する声があります。

さらに、ミャクミャクのビジュアルには赤と青の血液を象徴するモチーフが使われており、これは陰と陽・善と悪といった二元論の象徴にも通じるものと解釈されています。こうした複数の視点から見た時、ただのキャラクターデザインでは説明がつかないと感じる人がいても不思議ではありません。

もちろん、これらはあくまでインターネット上で広まっている説であり、公式に「イルミナティとの関係」を示唆するような発表は一切ありません。しかし、都市伝説や陰謀論が生まれる背景には、「多くの人が納得する合理性」ではなく、「一部の人だけが気づいたと信じる特別な意味」があります。ミャクミャクのデザインがここまで話題を集め、さまざまな解釈を呼ぶのは、それだけ視覚的・象徴的な深さを備えた存在だからこそです。

結果として、ミャクミャクは単なるマスコットキャラクターに留まらず、「隠されたメッセージがあるのでは」と思わせるだけの“余白”を持っており、それが陰謀論の格好の題材になっているのです。

エンタメ秘密基地

エンタメ秘密基地