※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

※本サイトのコンテンツには、商品のプロモーションが含まれています。

明石家さんまの家系図や家族構成について詳しく知りたいと考えている方に向けて、本記事では彼の家族にまつわる情報をわかりやすく解説しています。

実父や継母との関係、実兄や異母弟との絆、そして自身の子供たちとの関係まで、複雑でありながらも深い愛情に満ちた明石家さんまの家族の姿を丁寧に紹介しています。

幼少期に母を亡くした経験や継母とのやりとり、弟の火災事故、父親が営んでいた水産加工業の背景、兄の現在の活動など、人生のさまざまな局面が今の彼の芸風や人間性にどう影響を与えたのかについても触れています。

明石家さんまの家系図と家族構成を通して、芸人としてだけでなく一人の人間としてのルーツを知ることができる内容です。

芸能界の表舞台では見えにくい、明石家さんまの内面や家族とのつながりを知ることで、より深く彼の魅力に触れることができます。

ファンの方はもちろん、家族との関係に興味がある方にもぜひ読んでいただきたい内容です。

明石家さんまの家系図|家族構成と複雑なルーツを解説

- 家族構成を徹底解説!実父・継母・兄弟との関係とは?

- 家系図と芸風の原点|継母との関係が生んだ笑い

- 実家は金持ち?水産加工業「杉音食品」のルーツ

- 兄・杉本正樹の現在|兄弟愛と事業のつながり

- 継母 現在は?同居する兄と支える家族の関係

- 母の死因と喪失体験が与えた影響

- 弟が遭った火災事故とは?正登さんの悲劇と兄の想い

家族構成を徹底解説!実父・継母・兄弟との関係とは?

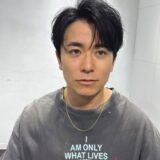

出典元:Yahoo検索

明石家さんまさんの家族構成は非常に複雑で、彼の人生観や芸風に深く影響を与えています。

実父・継母・兄・異母弟など、それぞれの関係性には深いドラマが存在します。

まず、その複雑さの理由は、母親を3歳のときに亡くしたことから始まります。

母を失ったことで父・杉本恒さんは、二人の息子(長男の杉本正樹さんと次男のさんまさん)を男手一つで育てることになります。

後に杉本恒さんは再婚し、新たに継母とその連れ子、さらに異母弟が家族に加わることで、家族構成は大きく変わりました。

実父の杉本恒さんは1928年生まれで、水産加工会社「杉音食品」を営む実業家でした。彼はサンマの干物を中心に加工する事業を展開しており、仕事と家庭を両立させながら子育てにも尽力していました。

しかし、再婚後の家庭環境では、継母が連れ子や実子である異母弟を優遇する場面が多かったといわれています。

その中でさんまさんと実兄は疎外感を感じながら成長しました。

特に継母との関係性は、さんまさんの芸風に強い影響を与えたとされています。

幼少期、継母の気を引こうと「面白いことを言って笑わせよう」と努力したことが、後のトークスキルや笑いのセンスにつながったというエピソードが語られています。

継母が酒に酔って「うちの子はこの子(異母弟)だけや……」と漏らすのを聞き、兄とともに二段ベッドで泣いたという話もあり、そのような経験が人を楽しませる動機となったともいえるでしょう。

また、兄の杉本正樹さんとは非常に仲が良く、テレビ番組でも共演したことがあります。現在も奈良県で「カラオケバーさんま」を経営しており、家業を継いだ兄として家族を支える存在です。

一方、異母弟の正登さんは10歳年下で、サッカーの名門校に在籍しキャプテンを務めていましたが、1982年の火災で命を落とすという悲劇に見舞われました。

このように、明石家さんまさんの家族構成は多様であり、さまざまな愛情や葛藤、喪失の体験を経て築かれてきたものです。

それが彼の人間性や芸人としてのスタイルに、深く根を下ろしているのです。

家系図と芸風の原点|継母との関係が生んだ笑い

出典元:エンタメ秘密基地

明石家さんまさんの芸風の原点には、継母との関係で生じた感情が大きく関係しています。

幼少期の家庭環境の中で、笑いによって人の心を動かしたいという欲求が生まれ、それが彼の芸人としての礎となったのです。

さんまさんの家系図を見ていくと、母親を3歳で亡くし、父親が再婚して新たな家族ができるという大きな転機がありました。

この時期に感じた疎外感や寂しさを、どうにか乗り越えようとした手段の一つが「笑い」だったという点は非常に重要です。

継母に愛されたい、注目されたいという強い思いから、面白いことを言って気を引こうと工夫するようになりました。

具体的なエピソードとして語られるのが、継母が弟ばかりを可愛がる中で、自分も振り向いてほしいと必死に話術や表現を磨いていったという話です。

継母の前で冗談を言ったり、笑わせようと試みたりする中で、自然と人を惹きつける話し方や間の取り方が身についたとされます。

また、継母との関係だけでなく、兄・杉本正樹さんと支え合いながら育ったことも、芸風形成の要素となっています。兄との信頼関係が、さんまさんの人を信じる力や、心の根っこにある優しさを育んだとも考えられます。

このように、明石家さんまさんの「笑いの原点」は、決して順風満帆ではなかった家庭環境の中で生まれたものでした。

継母との関係性が与えた心の動きが、彼の芸風や人間性に深く影響し、現在の国民的タレントとしての地位にまでつながっています。

家系図の中にある一つ一つの関係性が、彼の人生と芸の根幹を支えているのです。

実家は金持ち?水産加工業「杉音食品」のルーツ

明石家さんまさんの実家は、金銭的に恵まれていたかどうかについて関心を持つ人は多いですが、その背景には父親が営んでいた水産加工業「杉音食品」の存在があります。

彼の実家が営んでいたこの事業は、家族の生活を支えた重要な基盤でした。

結論から言えば、明石家さんまさんの実家は一般的な「金持ち」とはやや異なるものの、自営業として安定した収入を得ていたと考えられます。

その理由は、「杉音食品」が営んでいた水産加工業が、実際の住居と工場を一体化した形で展開されていたことにあります。

つまり、自宅の1階が干物の加工場、2階が住居という構造で、家族の暮らしと事業が密接に結びついていたのです。

杉音食品では、特にサンマの干物を中心に加工・製造しており、その規模は地元に根ざした中小企業レベルとみられています。

さんまさんが芸名に「サンマ」を取り入れた理由のひとつも、幼少期から干物に囲まれて育ったこの家庭環境にあります。

仕事と生活が一体化していたため、働く姿を間近で見ることができた子ども時代は、さんまさんにとって貴重な体験となりました。

ただし、表面的な事業の存在だけで「裕福だった」と断言するのは早計です。

母親を早くに亡くし、父親が再婚するまでの間は、父一人で家業と子育てを両立する厳しい状況にありました。

また、再婚後も家庭内の関係が円満とはいえず、経済面だけでなく情緒面でも不安定な要素が多くあったようです。

それでも杉音食品の存在は、家族を支える経済的な土台となっていましたし、明石家さんまさんにとっては「働くこと」「家族を支えること」の意味を教えてくれた原風景となっています。

経済的な豊かさよりも、生活の実感と人とのつながりの重要性を学んだ場所、それが「杉音食品」だったのかもしれません。

兄・杉本正樹の現在|兄弟愛と事業のつながり

出典元:Instagram

明石家さんまさんの実兄である杉本正樹さんは、現在も奈良県で生活しながら、父親が残した事業の一部を引き継ぎ、家族と地域を支える存在として活躍しています。

その背景には、兄弟ならではの深い絆と、家業を守り続ける強い責任感があります。

このように兄・正樹さんの現在の姿が注目される理由は、単に「芸能人の兄」であることにとどまらず、家族の歴史と事業を受け継ぐ実行者としての役割を果たしているからです。

幼少期から共に支え合ってきたさんまさんとの兄弟関係は、単なる血縁では語れない深いつながりがあるといわれています。

具体的には、正樹さんは父・杉本恒さんが生前に立ち上げた水産加工業「杉音食品」に関わる家庭で育ちました。

家業は自宅1階を工場、2階を住居とするスタイルで、家族全体で運営されていたため、幼い頃から生活の中に“働くこと”が自然と溶け込んでいました。

やがて父が晩年に始めた「カラオケバーさんま」を、現在は正樹さんが引き継いで営業しています。

また、私生活では杉本正樹さんは3度の結婚を経験し、現在の奥さまは約30歳年下の女性です。新しい家族も築いており、お子さんもいるとのことで、杉本家の血筋はさらに次の世代へと続いています。

さらに、現在は高齢となった継母とともに暮らしているともされており、家庭内でも精神的な支柱となっていることがうかがえます。

明石家さんまさんと継母の関係は過去に複雑なエピソードがありましたが、その絆が途切れていないのは、兄・正樹さんの存在によるところも大きいでしょう。

このように、杉本正樹さんは、家族の過去を背負いながら今を生き、そして未来へとつなげる役割を果たしている人物です。

兄弟愛と事業の両面で、明石家さんまさんと深く関わり続けている存在といえます。

継母の現在は?同居する兄と支える家族の関係

明石家さんまさんの継母は、現在も健在で、実兄の杉本正樹さんと奈良県内で同居しているとされています。

さんまさんの人生に影響を与えた重要な存在であり、今も家族としての関係が続いています。

継母との現在の関係が注目される理由は、幼少期の複雑な家庭環境にあります。さんまさんは3歳のときに実母を亡くし、その後、父親・杉本恒さんが再婚したことで継母が家庭に加わりました。

継母には前夫との連れ子が1人おり、さらに杉本恒さんとの間に異母弟・正登さんが生まれます。こうして、5人家族となった中で、さんまさんは継母との距離感に悩みながら成長していきました。

とくに印象的なのは、継母が酒に酔った際に「うちの子はこの子(異母弟)だけや……」と口にしたのを、壁越しに聞いてしまったというエピソードです。

その夜、兄とともに二段ベッドで泣いたという記憶は、さんまさんの感情の奥深くに刻まれており、後の人生観に影響を与える出来事となりました。

しかし、そんな継母とも年月を経て関係は変化していきます。現在、継母は兄・杉本正樹さんと一緒に暮らしており、家族としてのつながりは維持されています。

さんまさん自身がテレビなどで継母について語ることは多くはありませんが、兄との連携を通じて、今も家族としての絆を大切にしていることがうかがえます。

芸能界での活躍の陰には、複雑ながらも深い家族関係が存在していました。

継母との関係性は、その象徴的な一部であり、現在も兄を介して家族としてのつながりが保たれている点は、さんまさんの家庭人としての一面を感じさせるものです。

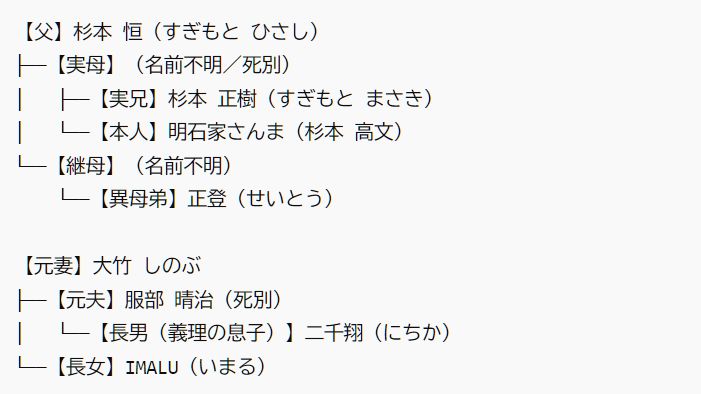

父・杉本恒の葬儀と家族の別れ

出典元:Yahoo検索

明石家さんまさんの父・杉本恒さんは、2006年に76歳で亡くなりました。葬儀は家族にとって大きな節目であり、それぞれの人生に深い意味を残す別れとなったのです。

この葬儀が注目される理由は、杉本恒さんがただの“父”ではなく、家族を支えた存在であり、さんまさんの芸人人生にも間接的に影響を与えた人物だったからです。

家庭を一から築き上げ、波乱万丈の中でも家族を守り抜いたその人生は、子どもたちにとって尊敬の対象でした。

具体的に杉本恒さんは1928年生まれで、奈良県で水産加工業「杉音食品」を営んでいました。

この仕事は家族全体の生活基盤であり、自宅の1階を工場、2階を住居とした“仕事と家庭が一体化した生活”を行っていました。

妻(さんまさんの実母)を早くに亡くし、以降は男手一つで息子2人を育て、のちに再婚して新たな家庭を築きます。

晩年には事業の業態も変化し、「カラオケバーさんま」を立ち上げました。

この店舗は後に長男・杉本正樹さんが継ぎ、今も奈良で営業が続いています。

そうした杉本恒さんの人生は、地元で地道に生きる一人の父としての誇りと責任の象徴でした。

葬儀について具体的な演出や参列者の詳細は語られていませんが、家族にとっては節目であり、さんまさんにとっても感慨深い時間となったことは間違いありません。

母を3歳で亡くし、父に支えられてきた少年時代。複雑な家庭環境のなかでも、笑いの原点となるような数々の体験を与えてくれた父との別れは、心に強く残ったことでしょう。

このように、父・杉本恒さんの葬儀は、家族それぞれの思いとともに、時代を生き抜いた一人の父親としての幕引きでもありました。

さんまさんの原点に深く関わる存在との別れは、彼の人生観においても大きな転換点であったに違いありません。

母の死因と喪失体験が与えた影響

明石家さんまさんは、3歳という幼い年齢で実母を亡くしており、この出来事が彼の人生や人間性、そして芸人としての根幹に大きな影響を与えています。

母の死は単なる喪失体験にとどまらず、その後の家庭環境や人との関わり方を大きく左右する出来事だったのです。

まず、さんまさんの母親は病気によって亡くなったとされています。和歌山県で生まれたさんまさんは、その後奈良県に移り住みますが、まさに生活環境が大きく変わった直後にこの別れを経験しています。

時期としては、1950年代後半、さんまさんがまだ物心がつき始めたばかりの頃であり、死因の詳細までは公にはされていませんが、病による早逝という点は確かです。

この喪失体験がさんまさんに与えた影響は非常に深く、のちに彼自身が語る「愛されたい」「認められたい」という感情の根底に、母の不在が強く関係していると考えられます。

誰かに笑ってほしい、人と繋がっていたいという欲求は、家庭内での寂しさから生まれた自然な感情でした。

実際に、母を亡くした後の家庭では、父・杉本恒さんが仕事と子育てを両立しながら懸命に生活を支えていました。

しかし、男手一つの子育てには限界があり、その後再婚して継母を迎え入れることになります。

この継母との関係も決して円満ではなく、「自分は本当の子ではない」という感覚に苛まれる日々を過ごしたといいます。

母を早くに亡くしたことによる愛情への飢えが、さんまさんを「どうすれば人が笑ってくれるのか」を真剣に考える原動力となり、やがてそれが芸人としての才能を磨く要因となりました。

人を笑わせることに全力を注ぐ姿勢は、子ども時代に感じた孤独や切なさから生まれたものであり、笑いの裏にある人間味を強く感じさせるエピソードでもあります。

このように、明石家さんまさんの母親の死は、彼の原点とも言える大きな出来事です。幼くして大切な人を失った経験は、彼を「人の心に寄り添う笑い」に導いたといえるでしょう。

芸人としての表面だけでは見えない、人間・さんまの内側には、母への想いや、失ったからこそ育まれた深い情が息づいているのです。

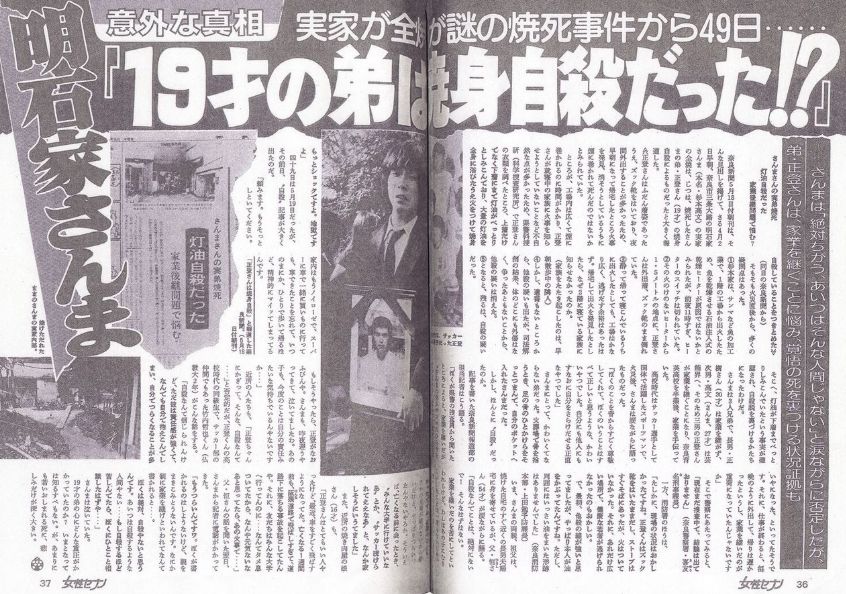

弟が遭った火災事故とは?正登さんの悲劇と兄の想い

出典元:Yahoo検索

明石家さんまさんの異母弟・正登さんは、19歳の若さで火災に巻き込まれ命を落としています。

この出来事は、さんまさんの人生に深く刻まれ、今も語り継がれる痛ましい家族の悲劇として知られています。

結論から言うと、1982年8月に奈良県の実家で発生した火災により、当時19歳だった正登さんが亡くなりました。

この事故は突然起こったもので、家族にとってはあまりにも衝撃的な出来事でした。さんまさんは弟と強い絆で結ばれており、その死は深い心の傷として今も残り続けています。

火災が発生したのは、夏の夜。場所は、奈良県奈良市にある杉本家の自宅でした。正登さんはその火災に巻き込まれて逃げ遅れ、命を落とします。

現場はかつて水産加工業「杉音食品」が営まれていた建物で、住居と工場が一体化していた造りだったとされています。火元や詳細な状況については諸説ありますが、家族の大切な一員を失ったことに変わりはありません。

この事故の前、さんまさんと正登さんは、1982年に開催されるサッカーワールドカップを一緒に観戦する約束をしていたといいます。

正登さんはサッカーが大好きで、さんまさんともその話でよく盛り上がっていたそうです。未来への希望や夢を語り合っていた矢先の出来事だったため、さんまさんの心に残る喪失感は計り知れません。

この火災事故は、芸人としてブレイクし始めていたさんまさんの私生活に大きな影を落としました。

普段は明るく振る舞う彼ですが、正登さんのことになると一変し、その喪失を今でも心の奥に抱えている様子がたびたび語られます。

弟の死という大きな悲しみを乗り越えながら、それでも笑いで人を元気づけようとする姿勢には、こうした背景があるのです。

正登さんの死は、さんまさんにとって単なる家族の別れではなく、自身の生き方そのものを見つめ直す転機となった出来事でした。

明石家さんま 家系図と家族構成|実家・兄弟・子供たちとのつながりを紹介

- 兄の店「カラオケバーさんま」は今も営業中?

- 弟・正登さんの画像と知られざるサッカー経歴

- 年収と家族を支える経済力とは?

- 家族構成と子供たち|IMALU・二千翔との現在の関係

兄の店「カラオケバーさんま」は今も営業中?

出典元:Instagram

「カラオケバーさんま」は、明石家さんまさんの実兄・杉本正樹さんが経営する店舗で、現在も奈良県で営業を続けているとされています。

このお店は、家族の歴史と地域とのつながりが詰まった、特別な場所です。

この店舗が注目される理由は、単に「有名人の名前を冠しているバー」というだけでなく、家族の絆や父から兄へのバトンタッチ、そしてその背景にある家業の変遷が凝縮されている点にあります。

芸人・明石家さんまという国民的存在を、別の形で支え続けている兄の人生が、このバーには映し出されています。

店名にもなっている「さんま」という名前は、明石家さんまさんの芸名であり、もともとは父・杉本恒さんが営んでいた干物加工業(サンマなど)に由来するものでした。

杉音食品の家業を終えた後、父が晩年に始めたのがこの「カラオケバーさんま」であり、その遺志を継ぐように兄・正樹さんが現在の店を引き継いで運営しているのです。

場所は奈良県奈良市周辺とされており、地域住民からも親しまれている存在です。店内には、さんまさんにまつわるグッズやポスターなどが飾られており、ファンや観光客が訪れることもあります。

さんまさん本人が訪れたという情報も一部で語られていますが、詳細な時期や頻度については明かされていません。

「カラオケバーさんま」は、まさに家族の足跡そのものです。芸能の世界とは異なる場所で、兄が静かに弟を支える姿勢が、この店を通じて感じ取れます。

笑いの世界で名を馳せた弟と、地域に根ざして店を守り続ける兄。このバーは、その二人の人生が交差する、象徴的な場所となっています。

弟・正登の画像と知られざるサッカー経歴

年収と家族を支える経済力とは?

明石家さんまさんは、日本を代表するお笑い芸人・司会者として長年にわたり第一線で活躍し続けており、その年収は芸能界の中でも屈指とされています。

その経済力は、家族や周囲の人々を支える大きな力にもなっています。

年収が注目される理由は、彼が多数のレギュラー番組を持ち、CM、特番、イベント出演など幅広い仕事をこなしているためです。

お笑いBIG3と称される一人として、40年以上にわたってテレビ界の中心に立ち続けてきた実績は、そのまま収入にも反映されています。

たとえば、さんまさんは現在も複数の人気番組にレギュラー出演しており、冠番組だけでなく特番にも多数出演。

テレビだけでなく、映画、声優、イベント司会などにも関わってきた経験から、出演料やギャラも非常に高額とされています。CMの起用も長期にわたり続いており、芸能界内でも“稼ぐ芸人”の代表格と見なされています。

この潤沢な収入は、彼自身の生活だけでなく、家族を支える力にもなっています。

たとえば、元妻である大竹しのぶさんとの間に生まれた長女IMALUさんとは現在も交流があり、テレビ番組などでも共演する仲です。さらに、大竹さんの連れ子である二千翔さんに対しても実子同然の愛情を注ぎ、経済的にも精神的にも支え続けてきました。

また、奈良に残る実家や兄の店舗「カラオケバーさんま」などへの支援、家族との関係維持など、単に「稼いでいる」だけでなく、その収入を家族のためにも活かしている姿勢がうかがえます。

このように、明石家さんまさんの年収は、彼の才能と努力の結晶であると同時に、家族や周囲への優しさを支える源でもあります。

芸能界の中で築き上げたその経済力は、笑いを通じて人を幸せにし、家族との絆も育む大きな力となっているのです。

家族構成と子供たち|IMALU・二千翔との現在の関係

出典元:Yahoo検索

出典元:エンタメ秘密基地

明石家さんまさんの家族構成は、血縁だけでなく“心のつながり”も大切にしているのが特徴です。

特に、元妻・大竹しのぶさんとの間に生まれた長女・IMALUさん、そして大竹さんの連れ子・二千翔(にちか)さんとの関係は、家族としての形の多様性や深さを感じさせるエピソードに満ちています。

さんまさんが子どもたちとの関係を大切にしているのは、幼少期の体験が強く影響しているからです。

自身が3歳のときに母を亡くし、継母との間に複雑な感情を抱きながら育ったさんまさんは、家庭の温かさに飢えていた時期がありました。

そうした背景から、「家族とは何か」を常に自分なりに模索してきたといえるでしょう。

実際に、IMALUさんは1989年にさんまさんと大竹しのぶさんの間に誕生した実の娘で、芸能界でも活動しています。

さんまさんは娘の芸名「IMALU」に、「I(愛)」「MA(明石家)」「LU(しのぶ)」という思いを込めたとされ、名付けにも強い愛情が表れています。

IMALUさんが成人した今も、親子でテレビ共演をすることがあり、親しげな様子が視聴者の間でも好感を呼んでいます。

一方、二千翔さんは大竹しのぶさんの前夫との子で、さんまさんにとっては義理の息子という立場でした。しかし、さんまさんは彼のことを「他人の子」とは扱わず、実子のように接してきました。

二千翔さんは芸能界には進まず、広告代理店やメディア関連の仕事をしているとされ、現在は裏方の立場で活躍しています。

さんまさんは彼に対しても今なお父親的な関係を続けており、公の場でたびたびその存在に触れることもあります。

また、離婚後も大竹しのぶさんとの関係は良好で、家族としてのつながりは失われていません。誕生日や家族のイベントでは一堂に会することもあり、互いに距離を取りながらも、尊重し合える関係を築いています。

このように、明石家さんまさんの家族構成は、単純な戸籍上の関係を超えた“情”と“信頼”によって成り立っています。

IMALUさんや二千翔さんとの関係からは、家族とは「血のつながり」だけではなく「心の通い合い」であることを教えてくれます。

さんまさんの人生において、子どもたちはかけがえのない存在であり、その絆はいまも強く結ばれています。

まとめ|明石家さんまの家系図と家族構成を徹底解説!複雑な生い立ちと家族愛

-

明石家さんまの家系図は実父・継母・兄・異母弟を含む複雑な構成である

-

実母はさんまが3歳の時に病気で他界し、その後継母が家族に加わった

-

実父・杉本恒は水産加工業「杉音食品」を営んで家族を支えた

-

継母は連れ子と異母弟を優遇し、さんまと兄は疎外感を抱いて育った

-

継母に愛されたい気持ちから「笑わせよう」とした経験が芸風の原点に

-

異母弟・正登さんはサッカー名門校でキャプテンを務めるも火災で他界

-

火災事故は1982年奈良の実家で発生し、家族に大きな悲しみをもたらした

-

実兄・杉本正樹は現在も奈良で「カラオケバーさんま」を経営している

-

正樹さんは父の事業と遺志を引き継ぎ、地域と家族を支える存在である

-

継母は現在も健在で、兄・正樹さんと同居し家族関係を維持している

-

杉音食品は自宅1階が工場、2階が住居という形で生活と仕事が一体化していた

-

幼少期に父が仕事と育児を両立した姿勢は、さんまの価値観の礎となった

-

さんまの父・杉本恒は2006年に76歳で亡くなり、家族葬で見送られた

-

娘のIMALUとは親子関係が良好で、テレビ共演もあり絆が続いている

-

元妻・大竹しのぶの連れ子・二千翔にも実子のように愛情を注いできた

-

芸能界での活躍により高収入を得ており、家族への支援にも活用している

エンタメ秘密基地

エンタメ秘密基地